国家エネルギー局の統計データによると、2016年10月末現在、我が国の電気自動車の充電杭は10.7万個に達し、前年比118%増加し、個人の充電杭を加えると、充電杭の総数は17万個を超えた。これに先立ち、国家エネルギー局電力司の童光毅副局長は、「電気自動車の充電インフラ整備の加速に関する指導意見」に基づき、2020年までに杭比は1:1に近づくと述べた。

一方、充電杭の数は電気自動車の普及に影響を与える一方、充電時間の高速化と高速化は電気自動車使用者の選択に影響を与える。電気自動車の充電モードには、通常の充電と高速(スーパー)充電が含まれます。通常の充電とは、車に付属した携帯型充電設備を用いて充電することであり、家庭用電源や専用の充電杭電源を使用することができる。充電電流が小さいのは一般的に16-32 A前後で、電流は直流または二相交流と三相交流ができるので、電池パックの容量の大きさに応じて充電時間は5 ~ 8時間である。急速(スーパー)充電モードは通常、非車載充電機を用いて大電流を用いて電池を直接充電し、電池を短時間で80%程度の電力量まで充電できるようにするため、応急充電とも呼ばれる。急速充電モードの電流と電圧は一般的に150〜400 Aと200〜750 Vであり、充電電力は50 kWより大きい。この方式は直流給電方式が多く、地面の充電電力は大きく、出力電流と電圧の変化範囲は広い。

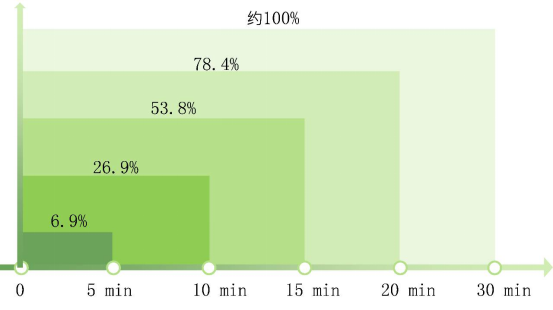

既存の電池のエネルギー密度に加えて、航続距離を向上させるには、電池容量を増やすことが最も直接的で効果的な方法となる。しかし、バッテリ容量が大きいほど充電時間が長くなることを意味し、どのように充電効率を高めるかは技術的な難関の焦点である。統計によると、消費者が外での急速充電時間を望む傾向の統計によると、ほとんどの人が充電時間を30分以上受け取ることができず、78.4%の人が20分以内、53.8%の人が15分以上受け取ることができず、26.9%の消費者が充電時間を10分以内、6.9%の消費者が充電時間を5分以内にすることを望んでいる。

データソース:「中山市電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、「中国新エネルギー自動車産業発展報告」

図1 急速充電時間傾向分析図

データソース:「中山市電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

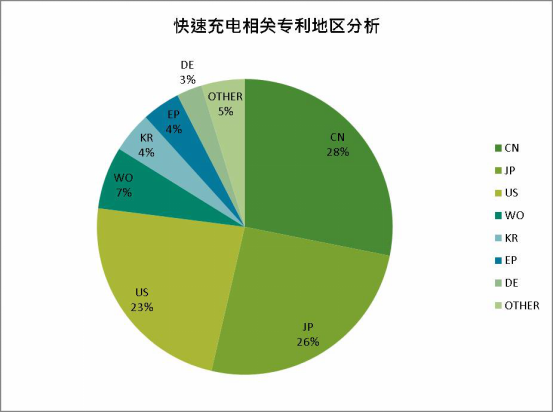

図2 急速充電関連特許地域分析図

急速充電技術に関する特許のうち、出願地域は主に中国(CN)、日本(JP)、米国(US)、国際特許出願(WO)、欧州(EP)、韓国(KR)及びドイツ(DE)であり、その中で中国が最も出願量が多く、日本が次に出願量が多い。消費者の充電時間に対する要求から見ると、電気自動車の急速充電技術も将来の研究の方向であり、研究開発時には既存の特許情報を十分に利用することができる。

データソース:「中山市電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

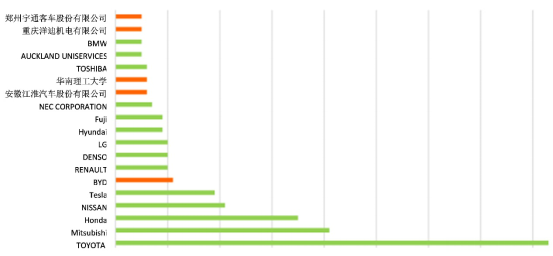

図3 急速充電関連特許の出願分析図

特許出願人によると、TOYOTA、MITSUBISHI、HONDA、NISSANの出願件数は上位4位だった。2011年には、TOYOTA、MITSUBISHI、HONDAなどの自動車企業を含む9社の日本企業が共同で一体化組織を設立し、電気自動車の急速充電ネットワークシステムを構築し、電気自動車の普及を推進することで合意した。現在、TESLAは多くの場所にスーパー充電ステーションを建設し、スーパー充電ステーションの急速充電の代表となっている。

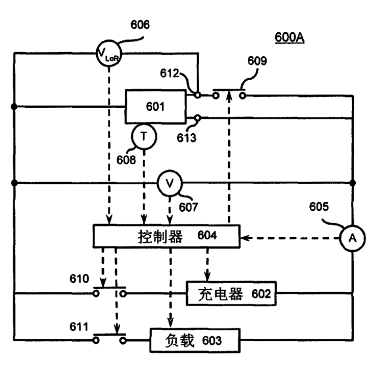

技術参考最適化研究開発時、既存の特許技術を理解し、最適化方向を分析することにより、技術最適化特許配置を形成することができる。米国の電気化学の特許を例にして急速充電技術(201580052062.X)を見ると、可変内部抵抗の充電可能電池に対する充電制御システムを開示し、異なる充電プログラムを設定し、充電を開始すると、温度センサが電池温度を感知し、コントローラにフィードバックする。バッテリの温度が所定の充電値を下回ると、バッテリが高い内にあるときは、回生充電プログラムの下でバッテリを充電する。バッテリの温度が所定の充電値より高い場合、バッテリは低い内部抵抗にあり、別のプログラムでバッテリを充電する(例えば、定電流−定電圧プログラム)。

特許技術を知った後、研究開発者はこの既存の技術に基づいて、この特許技術の他にどのような面を理解して最適化することができます。例えば、低温充電時にどのように充電速度をさらに加速させるか、高温充電状態が充電の安全を保証する場合などです。これらの最適化案に基づいて、自身の知的財産権の配置を形成する。

この特許は充電制御システム、充電方法から保護し、上位化の説明を行い、保護を要求する範囲は大きく、特許参考時には特許の有効性を理解し、特許権が安定しており、回避が難しい場合には他の面からどのように対策するかを注意し、審査中の特許に対しては、その状態と授権時の範囲を監視し、特許リスクを無視してはならない。配置を最適化する際、特許出願書類は、同様に最も合理的な範囲で技術革新を保護し、他人が簡単に回避することを避け、特許の品質を高め、特許の価値を最大化して発揮することを重視しなければならない。