[著者]張利傑

[概要] 特許は出願日から権利消滅日まで、複雑な変化を経て、各種の役割が参加し、豊富な技術、法律、市場のデータと情報を形成し、特許ライフサイクル科学管理メカニズムを通じて、主に人力、人工作業に依存する既存の特許事件の意思決定モデルを最適化し、先進的なデータ技術条件の下で各種データ、情報及びデータ処理技術をより多く運用することによって管理のインテリジェント化を実現し、人力作業の非効率と意思決定の盲目的性を脱却し、科学管理の効果を達成する。

研究の背景

米国が中国に対して各分野で全面的に封じ込め、新型コロナウイルスの国外での蔓延が続いて中国以外の世界経済が停滞に近づいていることを背景に、中国市場、中国経済、中国企業の相対競争力が上昇しているが、企業競争がますます激しくなるにつれて、歴史的経験から見ると、知的財産権、特に特許は企業市場競争の重要なツールとして企業が激しい競争に直面した時に必ず役立つ。例えば、2003年にシスコが華為案【1】を訴え、2019年以来、米国が国家機器を使用して華為及びその他の中国企業の狂気に圧力をかけているのは明らかな例である。

インターネット+、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能などが各業界に日増しに深くなっている現在、情報(データ)は独立した生産要素となり、半世紀近くの情報化過程を経て、情報技術の超常速度発展は情報(データ)量と処理能力の爆発的な増加を促し、ビッグデータはまばゆい現象級の特徴【2】となっている。特許業界も経済、技術、社会の発展の現状から恩恵を受けており、世界5大知的財産権局(IP 5)の統計データによると、2020年だけでIP 5は280万件の特許出願を受理し、2020年には130万件の特許を授権した。

国内外の知的財産権業界の急速な発展に伴い、産、学、研界は百花斉放で、知的財産権の創造、保護、管理の各種理論ややり方を提出した。喩登科【3】などの生態視点における知的財産権保護研究では、生態化知的財産権保護プラットフォームの構築に言及し、知的財産権保護情報プラットフォームの分布性、インテリジェント性、インテリジェント化のプラットフォームを重点的に体現すべきであり、一方では情報検索歴史に基づいて企業にカスタマイズされた知的財産権情報抽出サービスを提供することができ、他方では知的財産権情報の更新、選別、整理、統合と報告性記述を自動的に実現し、企業知的財産権保護の情報検索と方案制定に情報サポートを提供することができる。能動的な知的財産権情報サービスプラットフォームは、企業が特許を所有して他人に権利を侵害される能動的な警告を実現する一方で、企業の技術革新分野の実際の状況と結びつけて参考になる特許情報を能動的に提供し、知的財産権保護と技術革新過程を結合し、技術革新段階で知的財産権保護理念に溶け込む。黄涛【4】などの高価値特許の誕生には企業特許スタッフ、技術者、企業プロセススタッフ及び知的財産権サービス機構の協力が必要であり、各段階のプロセス設置、品質制御、コミュニケーションメカニズムなどは規範と厳格な管理を行う必要があり、企業の高価値特許ライフサイクルの内部、外部管理から管理の各肝心な段階に対して整理と紹介を行った。Thomas F.Quinn,Jr.【5】知的財産権ライフサイクル中のタスクを分解し、管理タスクまたは技術タスクとして識別する特許ライフサイクル管理システムを提案し、システムはユーザーにタスクを管理するための管理エージェントまたは技術タスクのための技術エージェントの使用選択を提供し、安価な管理エージェントはすべてのタスクに対して高価な技術エージェントを用いてエージェントコストを管理制御することなく、非技術的な作業に使用することができる。周延鵬【6】などは知的財産権の基礎建設が各界の知的財産権経営の神経中枢であり、正しい観念、専門方法とシステムプラットフォームを用いて知的財産権運営プロセスを再構築しなければならないことを論述し、産業化特許分析システム、特許リスク早期警報システム、技術資産運営システムなどの重要なシステムを指摘した。

以上を総合して、知的財産権の産、学、研各界の論述は周延鵬氏以外では完全ではなく一面的な特許ライフサイクル管理の論述であることが多く、あるいはライフサイクル管理の論述に関連しているがデータの思考が不足しており、多くは経験管理に依存しており、当代のビッグデータ、国際化、知能化の発展傾向に適応できず、全体的に特許ライフサイクル科学管理概念の提出は見られなかった。

特許ライフサイクル科学管理の概念と意義

各市場主体が特許ライフサイクルの中で、大量のデータを背景にどのように理性的で有利に行動するかは、できるだけ科学的な方法で特許管理を行うことが検討に値する命題となっている。

まず、特許ライフサイクルとは何か、特許ライフサイクル管理とは何か、特許ライフサイクル科学管理とは何かを定義します。

いかなる事物にも生滅があり、特許自体は法定権益として、時間的に法定期限規制があり、過程中には人為的な参加があり、特許は出願日から権利消滅日まで、複雑な変化を経て、各種の役割が参加し、豊富な技術、法律、市場のデータと情報を形成し、同時に能動的または受動的な各参加主体の理性または非理性的な意思決定または判断を屈折させた。

特許ライフサイクルとは、特許が出願日から特許(出願)権消滅日までの期間を指す。専利ライフサイクル管理とは、権利主体が専利ライフサイクル内で、その商業目的を達成するために、自らまたは代理人を通じて取った一連の行為の集合を指す。特許ライフサイクル管理は、ケース、家族ケース、特許パッケージ、および権利主体のすべての特許に対して行うことができる。

特許ライフサイクル科学管理とは、主に人力、人工作業に依存する既存の特許案件の意思決定モデルを最適化し、先進的なデータ技術条件の下で各種データ、情報及びデータ処理技術をより多く運用することにより管理のインテリジェント化を実現し、人力作業の非効率と意思決定の盲目的性から脱却し、科学管理の利益を達成することを指す。

なぜ特許ライフサイクル科学管理の概念を提案するのか。科学的管理にはその必要性と意義があるのだろうか。これらの質問に答えるには、現実を背景に検討する必要があります。国家知的財産権局の2019年中国特許調査報告書【7】(以下「調査」)の調査データを根拠に、以下のいくつかの方面から観察し、解読した:

(一)特許と企業の競争優位性の関係から見る

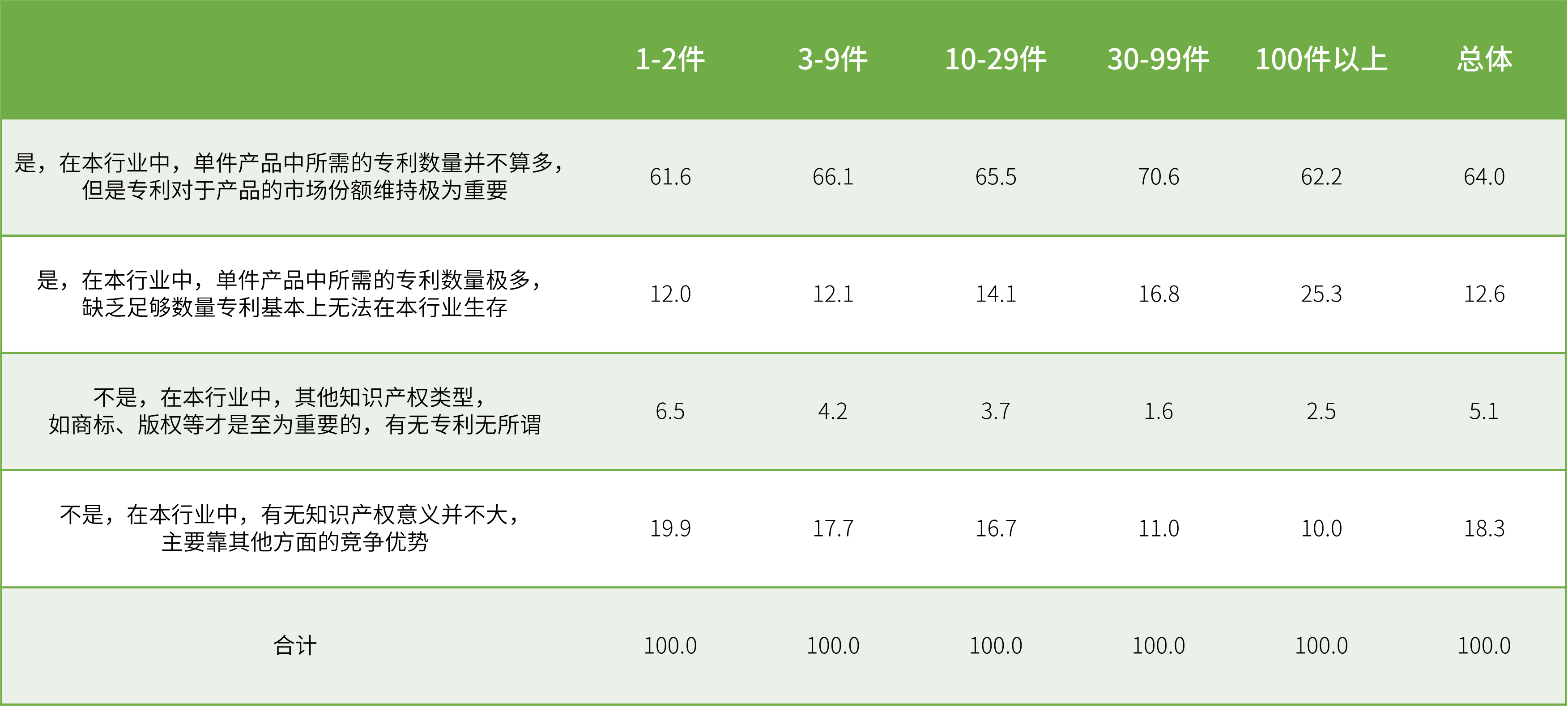

表1を参照すると、「調査」によると、100件以上の特許を保有する企業4116社のうち、「Yes、本業界では、単品製品に必要な特許数が極めて多く、十分な数の特許が不足して基本的に本業界で生存できない」を選択した割合は25.3%で、他の企業より顕著に高く、「Yes、本業界では単品製品に必要な特許数はそれほど多くないが、特許は製品の市場シェア維持に極めて重要である」を選択した割合は62.2%だった。これは、100件以上の特許量を有する企業において、特許及び特許所有数が競争手段として企業に重視され依存されていることを示している。

表1異なる特許保有企業は、その業界が特許取得に依存しているか、または競争維持に優位性があるかどうかを見る(単位%)

注:この問題の有効データ量は:1から2件、3から9件、10から29件、30から99件、100件以上はそれぞれ2193、2331、1554、381、4116で、合計は10575である。この表の小数取捨選択による誤差は平準化処理されていない。

(二)特許の投入と産出から見る

特許のコストには、研究開発コスト、申請費用、維持費用と関連管理費用が含まれる【8】。そのうち、研究開発コストを見ると、『調査』データによると、企業の発明特許の平均研究開発コストは10万元以上のものが51.7%を占め、研究開発コストが50万元以上の割合は25%を占めている。企業の特許管理経費支出タイプでは、主に「特許出願にかかる費用(代理費を含む)」、「特許の日常維持にかかる費用」が83.2%と68.1%を占めているが、「特許管理による人件費」と「特許管理による設備費」が36.4%と22.6%を占めている。

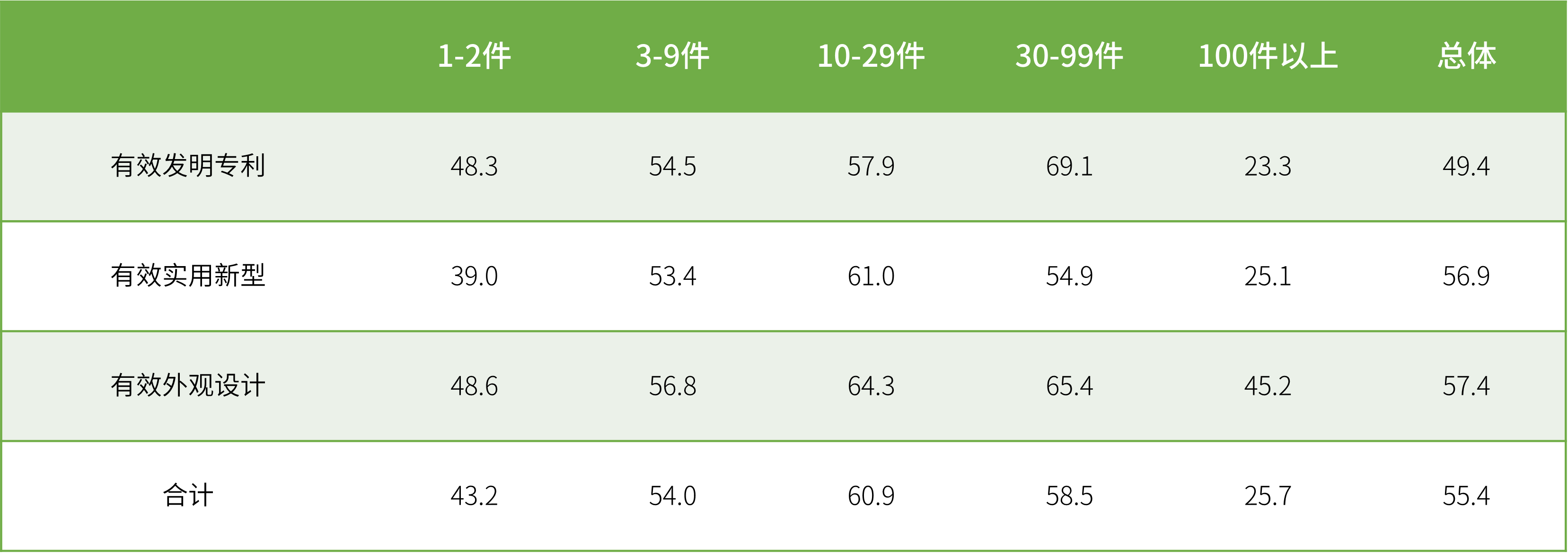

特許は維持コストを継続的に発生させる資産であり、投入産出比は知的財産権の仕事が企業で継続的に展開できるかどうかを考慮する要素であり、『調査』によると(表2参照)、2019年の我が国国内有効特許実施率は55.4%、企業の特許実施率は63.7%、企業にとって36.3%もの特許が実施されていない、つまり直接的な収入をもたらしていない。また、異なる特許所有者の有効特許実施率の次元から見ると、特許を例にとると、30〜99件の特許を所有している特許実施率は最高69.1%であるのに対し、100件以上の特許実施率は最低23.3%であり、これらの特許はいかなる直接的な収益ももたらすことができず、技術備蓄、イメージ形成、競争相手の抑制や封鎖などの計り知れない間接的利益を行うことだけで解釈することができ、また上記の研究開発コストを考慮すると、企業が巨額のコストを投入しても直接収入をもたらすことができず、企業家や企業の知的財産権管理者を大いに悩ませている。

表2異なる特許所有権者の有効特許実施率(単位:%)

注:この問題の有効データ量は:1から2件、3から9件、10から29件、30から99件、100件以上はそれぞれ3026、2524、1599、389、5215で、合計は12753である。この表の小数取捨選択による誤差は平準化処理されていない。

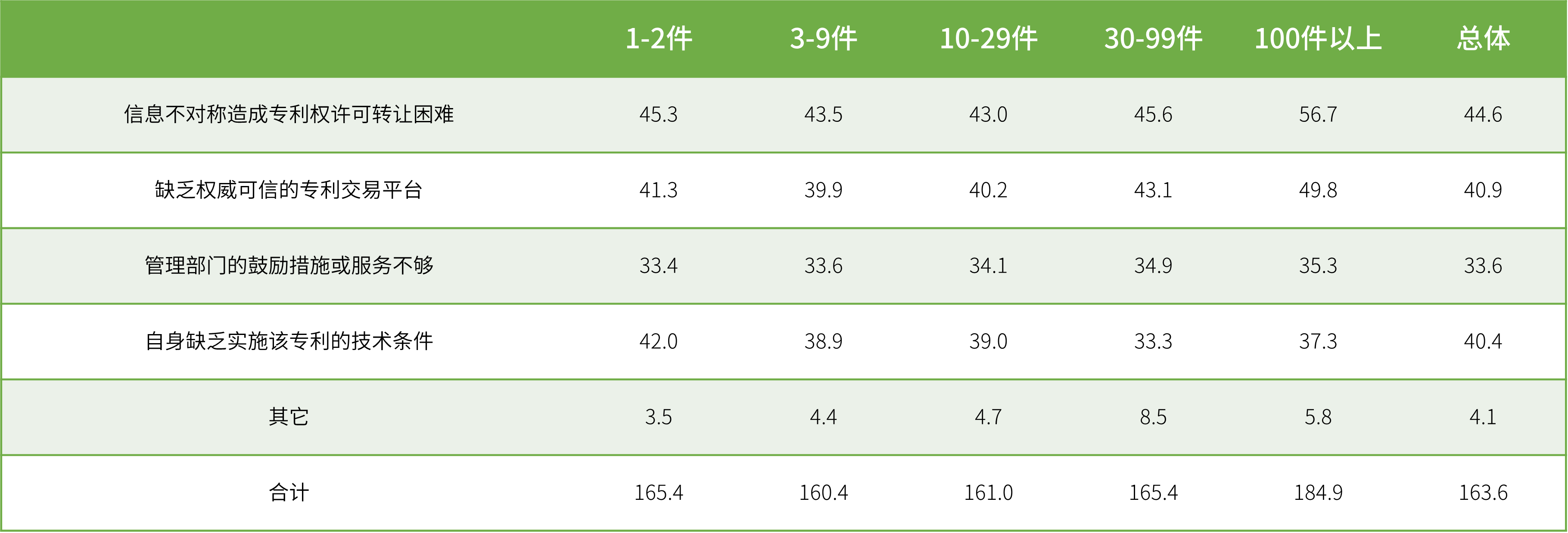

特許権の有効な実施を制約する主な要素(表3参照)は、100件以上の特許を所有する特許権者が、「情報の非対称による特許権の譲渡困難」、「権威の信頼できる特許取引プラットフォームの欠如」の2つの要素を選択した割合はそれぞれ56.7%、49.8%であった。これは、特許権者が特許を実施しようとする強い意志をある程度反映しているが、市場情報の把握程度が不十分である。特許量が多い場合は、理論的にも一致する市場情報を見つけるのが難しい。

表3異なる特許保有量の特許権者が特許権の有効な実施を制約する要因(単位%)

机翻 · 通用领域

注:この問題の有効データ量は:1から2件、3から9件、10から29件、30から99件、100件以上はそれぞれ3039、2530、1604、390、5218で、合計は12781である。本題は多選問題で、百分率を足した和は100%より大きい。この表の小数取捨選択による誤差は平準化処理されていない。

(三)専利授権期間と維持年限から見る

『調査』によると、2019年には62.2%の企業特許権者が特許審査周期が長く、技術発展速度に間に合わず、2018年より6.5ポイント増加したと考えている。戦略的新興産業企業が同じ見方をしているのは69.1%に達した。我が国企業の特許審査効率の向上に対する需要が引き続き旺盛であることを説明する。

我が国の国内有効発明特許の平均維持年限は、2015年の5.8年から2018年の6.3年に徐々に向上した。2018年、国外の中国における有効発明特許の平均維持年限は9.7年で、国内における有効発明特許の平均維持年限より3.4年高かった。

(四)特許管理から見る

「調査」によると、10576企業のサンプルのうち、知的財産権を専門に管理する事務機関が設置されているのは34.7%だった。企業の知的財産権専門職管理職とパートタイム管理職の2人以下の割合はいずれも7割を超え、それぞれ73.5%と79.4%だった。企業の特許管理経費支出タイプでは、主に「特許出願にかかる費用(代理費を含む)」、「特許の日常維持にかかる費用」が83.2%と68.1%を占めているが、「特許管理による人件費」と「特許管理による設備費」が36.4%と22.6%を占めている。

『調査』によると、3514社の企業サンプルのうち、「特許許可届出制度の運用に関する障害」と回答した質問のうち、43.4%の企業が「国家知的財産権局に届出できることを知らなかった」という選択肢を選んだ。この結果は、企業関係者の特許管理に関する知識の欠如をある程度反映していることに驚かされる。

以上の4つの方面の調査結果から見ると、企業は知的財産権の市場競争における役割に対して普遍的にプラスの認識を持っており、一定数の特許もすでに配置されている。企業は巨額の研究開発及び管理コストを投入した場合、特許の実施率は理想的ではなく、企業は実施率の向上に明確な期待と需要があるが、関連情報、ルートが不足し、同時に企業は特許審査周期が長く、技術更新速度に間に合わないと考えている。一方、国内企業の発明特許の平均維持年限は国外企業に大幅に遅れていると同時に、企業の特許管理者及び設備への費用投入が明らかに不足していることにも気づき、ある程度企業関連の知的財産権管理者の専門的素養も不足しているようだ。

上述の特許実施率不足、授権周期長、管理者不足及び専門素養が高くない難題を解決すると同時に、特許の有効な投入と産出を制御し、データ及び知能ツールを用いて特許ライフサイクルの科学的管理を行うことは検討に値する選択となる。

データエネルギー付与特許ライフサイクル科学管理

特許ライフサイクルの科学的管理の核心は、データ技術とデータツールを利用して意思決定を支援管理し、意思決定の効率を高め、意思決定の効果と利益を保障することにある。特許ライフサイクルの科学的管理をどのように展開するかについて、我々はいくつかの方面から討論を展開した:(1)管理目標、管理原則と管理方法を明確にする(2)必要な組織と人員条件(3)必要なツール、システム条件(4)ユーザーの意識と願望。

(一)管理目標、原則と方法

市場主体が特許を出願する目的は、経営上の価値をもたらすことができ、できるだけ低コストで最大の価値を得ることができることが好ましく、これは企業家の考え方に従うことである。特許価値の現金化は未来にあり、大きな不確実性が存在し、将来の収益に不確実性が存在する場合、投入コストの制御も企業の当然の需要である。そのため、特許権を取得し、コスト投入を制御することが特許ライフサイクル管理の最初の2つの管理目標となっている。特許権を取得する過程は企業経営の需要と密接に関連しており、代理機構代理士または企業内部スタッフが申請を提出する前の既存技術検索段階、および知的財産権主管機関の審査過程で引用された関連技術文献が企業の自由運営に影響を与える可能性がある場合、リスクを管理制御し、さらに障害を取り除くことが第3の管理目標となった。特許の市場価値を実現し、潜在的な取引先を発見または探すことが第4の管理目標であることを前提に実施率を向上させる。

上述の管理目標を実現する際、市場主体自身の特許数の増加と世界の主要市場である国家特許の急速な成長とグローバル化の条件下での激しい市場競争に伴い、人力あるいは伝統的な事件管理システムを利用した管理方式はすでに企業の知的財産権を効果的に管理することができなくなり、代わりにデータ技術に頼ってビッグデータの助けの下で科学管理を実現すべきであるため、全面的なデータ化、プロセスの自動化、意思決定の知能化は科学管理事件を構築するための原則である。

上記の管理目標、管理原則に基づいて、関連特許データベースを構築し、特許関連製品、技術データ収集と標準化を継続的に改善し、関連ワークフローを設計し、データ技術に依存して関連政策決定を生成する必要がある。

(二)組織設置と人員要求

代理機関や企業の知的財産権部門は、特許ライフサイクル科学管理メカニズムを構築する場合、既存の組織にはソフトウェア開発チーム、データチームが含まれるべきであり、人員の素質で特に指摘されているのは、主要国や地域の特許実務に精通した代理人、弁護士、プロセス担当者、およびソフトウェアとデータエンジニアが必要である。

(三)工具又はシステム条件

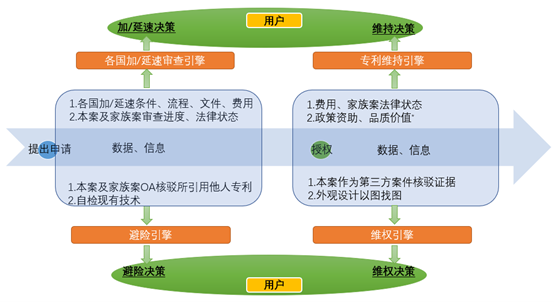

我々は科学的管理を実現するために以下のツールまたはシステムが必要であり、(1)案件管理システム、期限、費用、状態、関連製品情報、技術情報などの各国案件プロセスの各種データを提供し、(2)グローバル特許データベースおよび検索システム、特許ビッグデータを提供し、(3)科学管理エンジン、インテリジェント意思決定を提供し、科学管理エンジンには加/遅延審査エンジン、リスク回避エンジン、特許維持エンジン、および権利維持エンジンなどが含まれる。科学的な管理エンジンは、さまざまなデータと情報を統合し、ルールに基づいて意思決定者が参考に使用するためのさまざまな意思決定提案を生産します。科学的管理エンジンは管理の必要に応じて、特許出願の確定権、維持、危険回避、権利保護などの次元から構築することができる。科学的な管理エンジンは中核的な地位にあり、他のシステムやツールはそれと基礎的な接続を実現し、データのサポートを提供する。

(四)ユーザーの意識と願望

企業の意思決定者はビッグデータ及び情報化が知的財産権の創造、保護、管理、実施に対して科学的な管理を行う重要な意義を十分に認識し、企業の知的財産権管理者及び関連するシステム、ツール、設備に対して持続的に投資を固める意志があるべきである。もちろん、自己研究科学的に管理されたシステムツールは、ほとんどの企業や代理店にとって現実的ではなく、必要でもなく、融通策として市場から購入したり、共同で開発したりすることもできます。

特許ライフサイクル科学管理の実施例

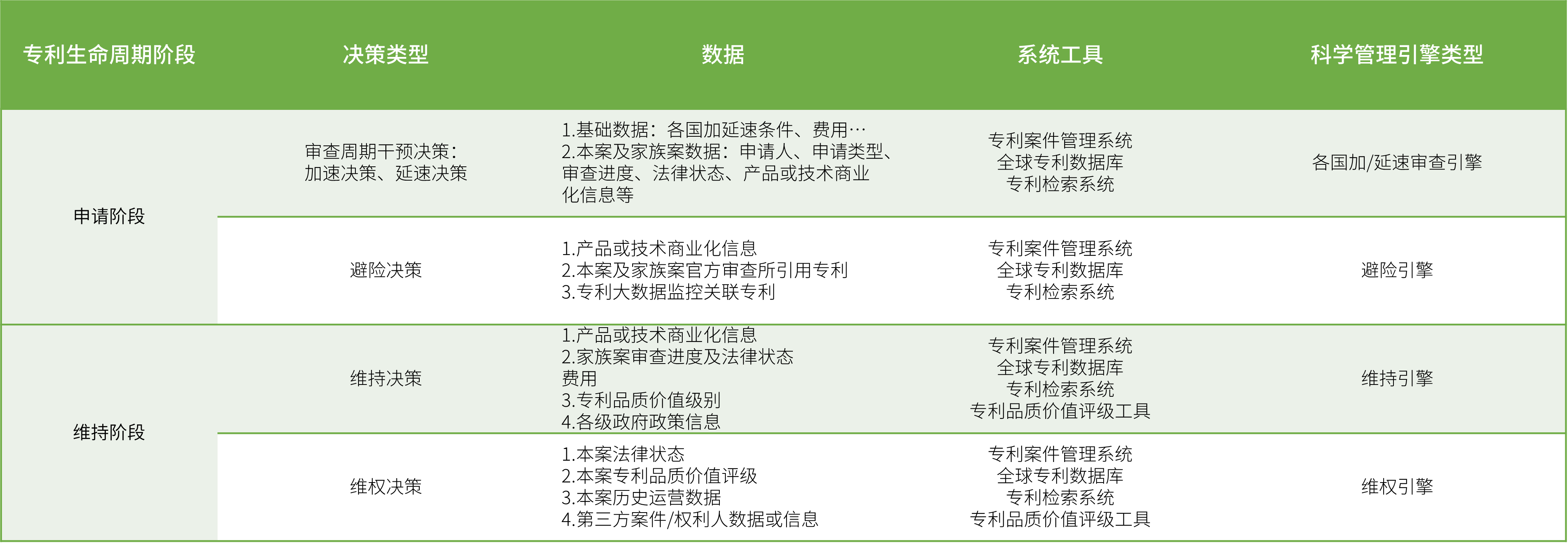

以下では、さまざまなデータや情報を利用して特許ライフサイクル科学管理を展開するメカニズムについて、図1及び表4に示すように、製品/技術、特許、費用、市場、政策などの各データや情報を動的に取得した上で、科学管理エンジンは設定された演算規則に基づいて、インテリジェント化してさまざまな意思決定提案案を作り出し、ユーザーに意思決定の参考に提供する。

図1 特許ライフサイクル科学管理メカニズム

表4 特許ライフサイクル科学管理メカニズムの実行要素

机翻 · 通用领域

(一)申請過程における案件管理

シーン1:加速または遅延決定

企業は中国、米国、欧州にそれぞれ特許出願をしており、対応製品はまず中国に上場し、製品の市場表現を見て、いつ米国または欧州で関連製品を発売するかを決定する

マッチング製品の発売期限に基づいて、科学管理エンジンは製品の発売期限に基づいて、そして中、米、欧事件の現在の審査進度と法律状態に基づいて、自動的に各国の加速または遅延審査条件をマッチングして、そして相応に作業プロセス、書類と費用を含む作業方案を提供して、顧客が製品計画とその他の条件、例えば予算などに基づいて、加速または遅延決定をして、決定効率を大幅に高めて、決定コストを下げた。

場面2:申請過程における避難決定

もし特許出願が対応製品が研究中または生産中であれば、第三者の特許権を侵害するリスクがあるかどうかを継続的に監視しなければならない。本特許出願または家族事件特許出願の過程で、知的財産権主管機関が特許出願に引用されたX類特許文書を審査すると、製品の上場にリスクをもたらす可能性があり、科学的に管理されたリスク回避決定エンジンはX類文書を自動的に識別し、拡張し、警告することができ、特許代理店または知的財産権弁護士は直ちに介入し、研究開発、市場部門と協力して処理することができる。例えば、企業の知的財産権戦略に合致している場合、無効な目標特許を取ったり、製品設計を変更したり、製品の投入エリアを変更したり、競争者と協力したりして、特許を競争戦の武器から会社間の協力の絆に変えたりします。

(二)授権後の案件管理

場面一:特許維持決定

授権後の年間費用は直接的なコストであり、特許を維持するかどうかを決定するのはより膨大で正確な統計が難しい間接的なコストであり、特許維持管理エンジンを利用して評価コストを削減し、特許の直接的なコストを明確に表示することは科学的な意思決定の必然的な選択となる。

特許維持管理エンジンは本件及び家族案の法律状態を法律次元とし、品質価値パラメータを市場次元とし、直接費用コスト及び政策助成収入をコスト次元とし、意思決定者の参考意見を提供し、意思決定間接コストを大幅に削減した。

シーン2:権利擁護の意思決定

特許は企業経営における重要な競争手段として、競争情報を収集し、競争相手が特許運用の前提であることを発見した。

発明又は実用新案特許については、各国の知的財産権局に他人の特許出願を審査する際の参考特許として採用された場合、権利擁護エンジンは直ちに識別を発見し、権利擁護意思決定の参考として提示することができる。

意匠特許について言えば、権利擁護エンジンは本件と他人の意匠ビューを自動的に比較し、近似意匠を識別し、そして近似情報を提示して権利擁護意思決定の参考にする。

おわりに

企業特許数の継続的な蓄積に伴い、案件ライフサイクルの伝統的な人工作業モデルはすでに産業界の品質創造、保護効果、運用効果と管理レベルのさらなる要求を満たすことができなくなり、データを利用し、データ技術で意思決定を支援する案件ライフサイクル科学管理方式は企業に実行可能なソリューションを提供した、特許ライフサイクル科学管理の概念、実行条件の提出、運用シーンの例は業界理論の発展検討に有益な基礎と出発を提供した。

データエネルギー付与特許ライフサイクル科学管理は、著者が所属する組織で30万件を超える世界主要国の特許レイアウト、出願、維持、運営の経験、著者が過去13年間に世界トップ500企業のIPR実務及び最近8年間、現在の組織が知的財産権プロセスの計画と管理、ビッグデータ、システム化とインテリジェント化の利用と開発経験の総括に力を入れて提出した、データ賦能特許ライフサイクル科学管理実行の基礎条件は完全なグローバル特許データ、インテリジェント化特許検索分析ツール及びインテリジェント化多国籍特許管理システムが必要であり、データ、ツール、システムの間は高度なインテリジェント協同が必要であり、現在の知的財産権市場業態は著者の組織の外にあり、基本的に代理機構、データ会社、運営会社、特許管理ソフトウェア会社は分散経営或いは少数で2種類以上の経営能力を持ち、しかも経営範囲の多くは中国の現状に限られ、データ賦能特許ライフサイクル科学管理を展開する条件、知識、能力、経験、同時にデータエネルギー付与特許のライフサイクル科学管理は実践と実務に属し、絶えず検証と探索を行い、徐々に体系と理論を形成する必要がある。

参考文献

【1】孫麗.Ciscoとファーウェイの争い北京:中国語実出版社、2003.

【2】アリ研究院.インターネット+:ITからDT.北京:機械工業出版社、2015.

【3】喩登科、陳華、周栄.生態視点における知的財産権保護研究理論と探索、2013(5):14-19.

【4】黄涛、李慧.企業の高価値特許ライフサイクル管理中国の発明と特許、2019(1):56-58.

【5】 Thomas F. Quinn, Jr.. Patent Life Cycle Management System. US20190295201A1. USPTO, 2019.

【6】周延鵬ら.智富暗号:知的財産の運勝及び貨幣化.台北市:天下雑誌、2015.

【7】国家知的財産権局知的財産権発展研究センター。2019年中国特許調査報告書国家知的財産権局、2019.

【8】 Donald S. Rimai. Patent Engineering: A Guide to Building a Valuable Patent Portfolio and Controlling the Marketplace. Scrivener Publishing LLC, 2016.