データソース:「中山電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

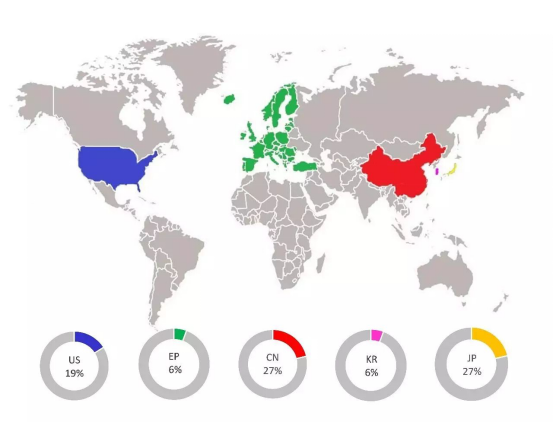

図1 世界の電気自動車関連特許/特許出願の分布分析

データソース:「中山電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

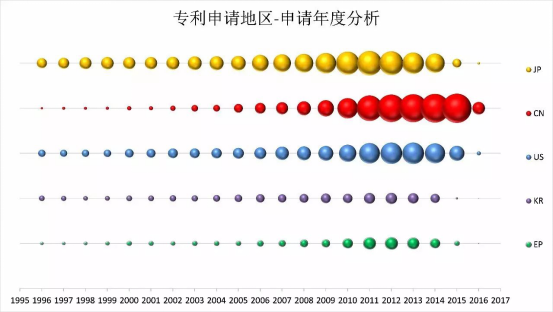

図2 電気自動車主要国・地域申請年度分析

電気自動車の世界特許レイアウトは20万件に達し、日本(JP)、中国(CN)、米国(US)、韓国(KR)、欧州(EP)、国際特許出願(WO)、ドイツ(DE)など60以上の国と地域に関連し、主に日本、中国、米国、韓国、欧州に集中している(欧州は欧州特許局を通じて出願された特許であり、欧州各国で出願された特許を含まない)。全体的に言えば、電気自動車特許の地域分布は現在の電気自動車の主要市場分布と技術集積地域と比較的に一致している。各国はここ数年で特許配置が明らかに増加し、日本と米国は他国に比べて技術発展が早く、中国は初期の特許が他国に比べて少ないため、2010年から爆発的に増加し始め、特許総数は5万件を超えた。中国は前期に技術蓄積において立ち後れた水準にあり、中国の電気自動車市場の開放に伴い、自国の出願人及び国外の出願人が続々と中国で特許を配置し、中国の特許増加を明らかにした。

データソース:「中山電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

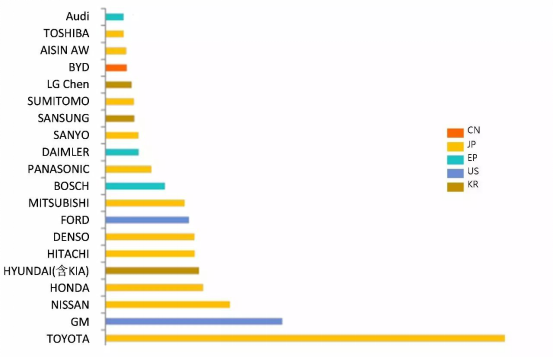

図3 電気自動車の世界特許出願人ランキング

電気自動車の世界特許出願人トップ20には、日本企業が多く、特許出願上位企業の大部分は下流完成車企業であり、上流及び中流モジュール企業が少数を占めている。特許出願件数が最も多いのはTOYOTAで、他の企業をはるかに上回っている。中国企業の数は少なく、中国企業と世界の業界トップ企業の差は明らかで、電気自動車の特許研究開発と配置において、中国企業は引き続き強化する必要がある。

データソース:「中山電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

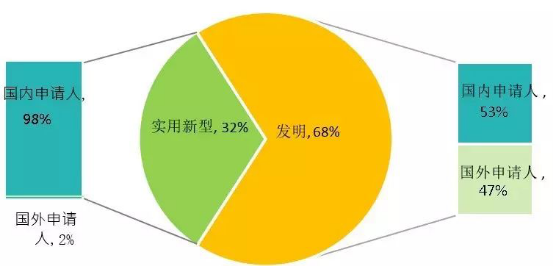

図4 中国特許の類型分布

(国内出願人は中国に設立された合弁企業などを含む)

中国はまもなく欧州を抜いて電気自動車の最大の市場国となるため、国内外の企業、研究機関などは、中国での特許出願の重要性を次々と意識しており、世界的な特許件数が減少したここ数年、中国での特許出願件数は引き続き増加しており、中国は国内外の出願主体の特許配置の主要地域となっている。電気自動車関連の中国特許/特許出願のうち、国外出願人の特許出願は2万件近く、しかもほとんどが発明特許であり、中国出願人の特許出願は4万件近く、実用新案特許は2万件近くであり、中国企業は特許配置時に、電気自動車技術の発展の将来性を考慮し、特許タイプを合理的に配置することができる。

データソース:「中山電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

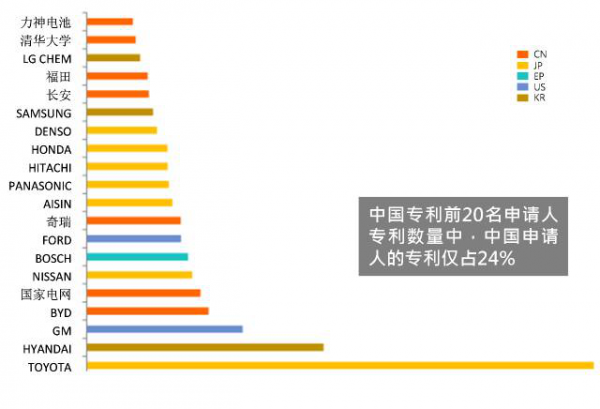

図5 中国特許出願人ランキング

中国で出願された特許のうち、上位20位の出願人は、中国企業と日本企業が中心で、その中で1位はTOYOTAで、他の企業をはるかに上回っている。中国企業のほか、韓国、米国企業も中国を重要な特許配置国として挙げており、これは中国企業に対する脅威を大幅に増加させ、中国地区の特許リスクは増加し、特許リスクの排除と回避は中国企業にとって特に重要である。

データソース:「中山電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

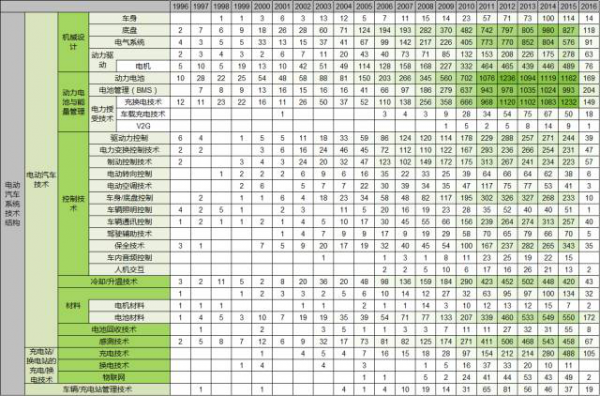

表1 世界の主要電気自動車特許出願国の技術発展(中国)

技術分布を見ると、中国、日本、米国の特許は動力電池やBMSに多く分布している。中国地域の特許はまだセンシング技術、電池材料などの技術的な配置が多い。日本地区の特許はまだ駆動力制御、電力変換制御技術などの配置が多く、米国地区はまだ制動制御技術、車両通信制御技術などの配置が多い。技術開発を行う際には、参考になる基礎が多く、リスク管理もしっかりしなければならない。例えば、電気自動車の動力電池及び電池管理技術は、TOYOTA、PANASONIC、NISSAN、HITACHI、BOSCH、MITSUBISHI、LG、SAMSUNGなどの会社の特許を参考にすることができ、電機及び電機制御技術はTOYOTA、NISSAN、HONDA、GM、BOSCH、NTNなどの会社の特許を参考にすることができる。

データソース:「中山電気自動車特許ナビゲーション研究報告」、中山雲創分析整理

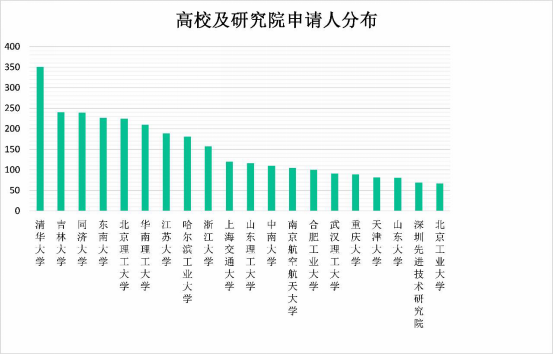

図6 中国の大学及び研究院の特許出願人ランキング

中国の大学及び研究院の中には電気自動車の研究開発に参与するものが多く、各大学及び研究院は技術配置にそれぞれの重点を置いており、全体的に言えば、機械設計、電池(特に電池材料)ノードにおいて、配置特許が多い。清華大学はシャーシ、電気システム、電池材料、感知技術に配置された特許が多い、吉林大学はシャーシ、回生制動などの技術上に配置された特許が多い、同済大学は主にシャーシ、電気システム、および回生制動などに配置されている。東南大学は電機の特許数が際立っている。北京理工大学は電池材料に関する特許出願が多い。企業の研究開発過程において、各大学及び研究院の技術分布の特徴を考慮し、適切な対象を選択して協力研究開発或いは協力産業化を行うことができる。